Introduzione – Parte 1

Il CT 106, con i suoi 144 esperti, è uno dei Comitati Tecnici più numerosi del CEI, anche per il particolare interesse che la popolazione, l’industria e il mondo della ricerca mostrano per l’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

I vari ambiti tecnologici in cui il CT 106 del CEI svolge la propria attività si dividono in due macrocategorie di sistemi relativi a tecnologie in bassa e in alta frequenza, tra i quali troviamo ad esempio:

- le reti di trasmissione e distribuzione dell’energia

- i cellulari, i sistemi di comunicazione mobile (ad esempio, stazioni radio base 5G) e i sistemi radio locali (access point Wi-Fi)

- i sistemi per il broadcast audio e video

- il WPT (Wireless Power Transfer) e i sistemi di mobilità elettrica

- iI RADAR.

La lista dei settori sopra riportata non è ovviamente esaustiva, ma rappresenta gli ambiti di maggior impegno delle attività normative del CT 106. A questi, che riguardano principalmente l’esposizione umana di tutta la popolazione, si aggiunge un settore specifico che si occupa della sicurezza relativa all’esposizione umana ai CEM per i lavoratori.

Per sviluppare il proprio programma di lavoro nazionale ed internazionale, il CT 106 del CEI si è organizzato in Gruppi di Lavoro (GdL) ai quali partecipano esperti provenienti dai settori accademico, industriale, istituzionale e degli enti di controllo. I GdL attualmente attivi sono:

- GdL “Esposizione dei lavoratori”

- GdL “Revisione Guida CEI 211-6”

- GdL “Revisione Guida CEI 106-12”

- GdL “Wireless Power Transfer (WPT)”

- GdL “Broadcast”

- GdL “Radar”

- GdL “Revisione Guida CEI 211-7”

- GdL “Stazioni Radio Base (SRB) e IoT”

- GdL “Valutazione SAR”.

In questa prima parte dell’Osservatorio sul CT 106 riporteremo alcuni aggiornamenti sulle attività svolte nell’ultimo triennio dai 3 gruppi evidenziati nell’elenco antistante. In una seconda parte che sarà pubblicata sul prossimo numero di CEI Magazine novembre-dicembre 2024, saranno trattati gli altri gruppi e le altre attività di questo Comitato Tecnico.

Gruppi di lavoro all’opera su specifiche normative

Attività del Gruppo di Lavoro Stazioni Radio Base e IoT

Coordinatore ing. Stefano D’Elia (Vodafone)

Il Gruppo di Lavoro Stazioni Radio Base (SRB) e IoT (Internet of Things), coordinato da Stefano D’Elia, si occupa di tutte le metodologie di calcolo e di misura del campo elettromagnetico generato dagli impianti fissi per le telecomunicazioni. Pertanto, il Gruppo di Lavoro ha il compito di scrivere e aggiornare tutte le norme e le guide CEI che descrivono tali metodologie, anche a fronte della rapidissima evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni mobili.

Nel corso degli anni, infatti, il Gruppo di Lavoro SRB & IoT ha sviluppato soluzioni per il calcolo e la misura delle emissioni elettromagnetiche da impianti 2G, 3G, 4G e 5G, affrontando e risolvendo tutte le sfide introdotte dalle nuove tecnologie. Negli ultimi decenni, la rapidissima evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni mobili ha portato, ad esempio, a doversi confrontare con l’utilizzo di nuove bande di frequenza, prima in modulazione FDD, poi TDD, fino alle onde millimetriche, nonché con le nuove tecnologie di antenne attive Massive MIMO, caratterizzate da un diagramma di radiazione variabile nel tempo.

Grazie a tutti gli esperti che hanno fatto parte del Gruppo di Lavoro, il CEI è riuscito sempre a produrre i propri documenti normativi di riferimento prima dell’introduzione di queste tecnologie nel nostro Paese, garantendo così a tutti gli stakeholder (enti di controllo, istituzioni, industria) la possibilità di dimostrare, tramite calcoli e misure, il pieno rispetto dei limiti di esposizione nazionali ed internazionali. Si pensi ad esempio al roll-out della tecnologia 5G: nonostante l’ingiustificato allarme sociale per la nuova tecnologia, legato anche a varie fake news, le Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente e gli operatori mobili hanno potuto operare sul campo avendo a disposizione, sin da subito, standard rigorosi e condivisi per la misura e il calcolo dei campi elettromagnetici generati dalle nuove antenne Massive MIMO.

Nel corso del 2024 il Gruppo di Lavoro ha completato l’importante aggiornamento della Guida CEI 211-10 “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”, la cui precedente edizione risaliva al 2002. La Guida contiene tutte le metodologie previsionali per verificare che una Stazione Radio Base (SRB) rispetti i limiti normativi definiti dalla legislazione italiana per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza generati intenzionalmente da apparati di telecomunicazione, ed è particolarmente rilevante perché viene ampiamente citata nella legislazione italiana sui campi elettromagnetici.

Infine, il Gruppo di Lavoro lavora molto efficacemente anche in ambito internazionale, e gli esperti italiani hanno sempre avuto svolto un ruolo molto attivo nei corrispondenti gruppi di lavoro definiti in ambito europeo dal CENELEC e in ambito internazionale dall’IEC. A conferma della validità e del rigore delle soluzioni sviluppate dal Gruppo di Lavoro italiano possiamo citare la recente Norma internazionale CEI EN IEC 62232 “Determinazione della intensità di campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF), della densità di potenza e del tasso di assorbimento specifico (SAR) per valutare l’esposizione umana in prossimità di stazioni radio base”, che nella sua ultima edizione – pubblicata nel 2023 – riporta in bibliografia ben cinque lavori di autori italiani che fanno parte del Gruppo di Lavoro CEI.

Attività del Gruppo di Lavoro sulla Valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici generati dalle tecnologie Wireless Power Transfer (WPT)

Coordinatore dott. Vanni Lopresto (ENEA)

Il trasferimento di potenza senza contatto o wireless power transfer (WPT), ossia la trasmissione di energia elettrica mediante accoppiamento elettromagnetico senza l’uso di connettori fisici, è una tecnologia che sta rapidamente emergendo grazie ai molteplici ambiti di applicazione, dall’alimentazione di sensori alla ricarica delle batterie di dispositivi elettronici personali e di veicoli elettrici e droni, con valori di potenza trasferita variabili sensibilmente in relazione alle esigenze applicative e ai tempi di ricarica. Contestualmente, è emersa l’esigenza di definire metodi e procedure standardizzate per la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici (CEM) generati dai sistemi WPT ai fini della verifica del rispetto dei pertinenti limiti normativi per la tutela della salute, in cui sono impegnati i comitati elettrotecnici preposti in ambito nazionale (Comitato Elettrotecnico Italiano, CEI CT 106) e internazionale (International Electrotechnical Commission, IEC TC 106).

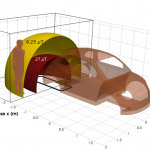

Nel Comitato Tecnico CT 106 del CEI è stato istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) dedicato alla standardizzazione di metodi e procedure per la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici (CEM) generati dalle tecnologie wireless power transfer (WPT), coordinato da Vanni Lopresto (ENEA) e a cui contribuiscono esperti provenienti da università, enti di ricerca e industria, i quali partecipano anche alle attività di sviluppo normativo in corso nei gruppi di lavoro dei comitati elettrotecnici internazionali preposti (JWG IEC/IEEE 63184, JWG IEC/IEEE 63480) [1][2] e alle attività dei Tavoli di Confronto istituiti dal CEI sulla mobilità elettrica (TdC1) e sulla Transizione energetica (TdC3). Il GdL WPT ha pubblicato nel febbraio 2023 il Rapporto Tecnico CEM-WPT, classificato come documento CEI 106-50 [3], con lo scopo di fornire indicazioni sui metodi e sulle procedure di misura e di calcolo per la valutazione dell’esposizione umana ai CEM generati dai sistemi WPT, integrando i contenuti delle norme e specifiche tecniche internazionali con documenti di buona prassi elaborati nell’ambito di progetti europei di ricerca e casi di studio (Figura 1). Il Rapporto Tecnico CEI 106-50 si rivolge a diverse tipologie di utenti, quali progettisti, laboratori di prova e di ricerca e sviluppo, organismi di certificazione ed enti di verifica, nonché ai soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai CEM [3].

Figura 1 – Valutazione dell’esposizione umana al campo magnetico generato da un sistema WPT per la ricarica di veicoli elettrici (fonte: Rapporto Tecnico CEI 106-50) [3].

Riferimenti

- IEC PAS 63184 (2021-05) Assessment methods of the human exposure to electric and magnetic fields from wireless power transfer systems – Models, instrumentation, measurement and numerical methods and procedures (frequency range of 1 kHz to 30 MHz).

- IEC TR 63377 (2021-11) Procedures for the assessment of human exposure to electromagnetic fields from radiative wireless power transfer systems – measurement and computational methods (Frequency range of 30 MHz to 300 GHz).

- CEI 106-50 (2023-02) Rapporto Tecnico sulla valutazione dell’esposizione umana ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (gamma di frequenza da 1 kHz a 300 GHz) emessi da sistemi per il trasferimento di potenza senza fili (wireless power transfer, WPT).

Attività del Gruppo di Lavoro Broadcast

Coordinatrice ing. Giuseppina Moretti (Raiways)

Il gruppo di lavoro Broadcast si occupa della predisposizione di documenti riguardanti le metodologie per la verifica della compliance delle emissioni prodotte dalla radiodiffusione alla legislazione riguardante l’esposizione ai campi elettromagnetici di popolazione e lavoratori.

Come tutti i GdL del CT 106 opera a livello nazionale e collabora con il rispettivo GdL europeo operante nel Technical Committee CENELEC TC 106X, il WG7 Broadcast.

Per quanto riguarda l’attività in ambito nazionale, il GdL sta lavorando al fine di concretizzare una nuova versione, più completa ed aggiornata, della Appendice D alla Guida CEI 211-7 (Appendice BC), il documento di riferimento per la misurazione dei campi elettromagnetici generati dagli impianti radiotelevisivi. La prima versione, pubblicata nel 2010, conteneva indicazioni generali sui segnali di radiodiffusione, in attesa di essere integrata con indicazioni più specifiche per le diverse tipologie di segnali.

Dal 2010 nel settore delle telecomunicazioni sono avvenute profonde trasformazioni. Per quanto riguarda la radiodiffusione, in particolare, abbiamo assistito a cambiamenti epocali, primo fra tutti l’abbandono delle tecniche analogiche per la trasmissione del segnale televisivo con il contestuale passaggio alle nuove tecniche digitali (DVB-T, DVB-T2 ed ora il nuovo 5G- Broadcast) nonché il cosiddetto refarming che ha comportato l’abbandono della banda dei 700 MHz, tradizionalmente dedicata alla radiodiffusione televisiva, a favore dei nuovi servizi mobili. Accanto a ciò ha avuto luogo una profonda modifica del quadro legislativo di riferimento riguardante l’esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettromagnetici, con l’entrata in vigore della Direttiva Europea 2013/35 (recepita dal TUS 81/2003 incorporando la legge 159/2016) e la recente modifica stabilita dalla Legge 214/2023 dei valori di attenzione/obbiettivi di qualità introdotti dal DPCM 08/07/2003. Infine, la normativa di riferimento, riguardante l’esposizione di lavoratori e popolazione ai campi elettromagnetici, è stata revisionata integralmente sia a livello nazionale che internazionale per armonizzarla con la nuova legislazione.

La revisione ha lo scopo di incorporare le evoluzioni tecnologiche in atto e allo stesso tempo di rendere coerente l’Appendice con le normative CEI e CENELEC emanate e/o modificate nel frattempo. Per questo, nel documento è prevista una panoramica sulle caratteristiche della trasmissione dei segnali televisivi e radiofonici in tecnica digitale (DVB-T, DVB-T2, 5G-BC e DAB+) e, per quanto ancora in esercizio, analogica (FM, OM), considerando sia le peculiarità del segnale che quelle di antenne ed impianti, al fine di comprendere, per le diverse tipologie di servizio, la distribuzione della potenza intorno ad un sito trasmittente. Dato che ogni impianto è progettato su misura per il contesto in cui opera, il documento offrirà strumenti e metodologie per valutare l’esposizione a cui una persona è soggetta in prossimità di questi impianti, sia attraverso misurazioni dirette che calcoli previsionali.

A livello internazionale il gruppo collabora con il WG7 (Broadcast) nell’ambito del TC 106X nella definizione della normativa europea per la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici generati dai segnali di radiodiffusione: Norme di Base per i servizi HF (EN 50475) e TV-FM (EN 50420), Norma in-situ per la valutazione dell’esposizione generata presso un sito complesso dove convivono diverse sorgenti (EN 50554) ed infine la Norma per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori che all’interno del sito devono operare (EN 50496).

Archivio Numeri

Archivio Numeri