A cura di Salvatore Lamaestra (Coordinatore del GL CEI 79-3)

INTRODUZIONE

È disponibile la nuova edizione della Norma CEI 79-3, norma tecnica di riferimento per la progettazione, l’installazione, il collaudo e la manutenzione degli “Impianti di allarme intrusione e rapina”.

La prima edizione della Norma CEI 79-3 è stata pubblicata nel gennaio del 1988. In questa trentina d’anni si sono succedute tre edizioni, l’ultima delle quali è stata pubblicata nel 2012.

Nel 2021 il CT 79 ha stabilito la necessità di operare una revisione della Norma decidendo l’avvio dei lavori per una quarta edizione e costituendo un apposito gruppo di lavoro: nel mese di dicembre 2024, a conclusione dei lavori, è stata pubblicata la Norma CEI79-3:2024

Da oltre 25 anni questa Norma è il riferimento tecnico per la progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli “Impianti di allarme intrusione e rapina” (I&HAS, acronimo di Intrusion & Hold-up Alarm System) e questa edizione include molte e importanti novità.

Oltre ai dettagli descritti di seguito questa Norma definisce le caratteristiche del sistema di allarme antintrusione e antirapina, definisce le capacità e le competenze di chi lo progetta, lo realizza e lo manutiene, specifica i termini del servizio fornito al cliente e richiama gli obblighi di legge inerenti a queste attività.

OGGETTO E SCOPO

In questa quarta revisione rimangono confermati, come è naturale, l’oggetto a cui la Norma si applica (gli Impianti) e lo scopo (normalizzare tutti i processi legati alla progettazione, alla realizzazione, alla conduzione e alla manutenzione) mentre la Norma è stata arricchita con l’inserimento di “metodi” e con puntuali definizioni delle parti e delle procedure che devono essere utilizzate, a garanzia della completezza e della qualità di sistemi e servizi acquisiti dai committenti.

Rimane quindi la sostanziale continuità di quelli che sono i concetti fondamentali alla base della Norma, quali la necessità di identificare il Livello di Rischio, fornire indicazioni e prescrizioni per la progettazione e l’installazione, ripartire correttamente i compiti e le responsabilità.

La progettazione di un impianto di allarme intrusione e rapina deve sempre iniziare da una fase di acquisizione di fattori locali: l’attività di analisi di tali fattori fornisce, come risultato, una stima sintetica, su quattro livelli, del livello di rischio intrusione e di conseguenza determina il Livello di Prestazione (LdP) per il quale si dovrà progettare l’impianto.

La Norma contiene i requisiti che devono essere rispettati nel corso del progetto e della realizzazione, le modalità di verifica, le procedure di chiusura e consegna dell’impianto e, infine, la manutenzione.

Condizione necessaria affinché un impianto di allarme intrusione e rapina garantisca un dato livello di prestazione è quindi (ancora) quella di impiegare apparecchiature aventi un grado di sicurezza uguale o superiore a quello definito.

CONSIDERAZIONI SULLE PECULIARITÀ DI UN IMPIANTO di ALLARME PER EVENTI CRIMINALI

La gran parte degli impianti progettati e realizzati per il controllo di fenomeni fisici potenzialmente forieri di conseguenze, anche gravi, si basano su requisiti e funzionalità che sono la sintesi di molte esperienze precedenti; in questi casi, applicando a ritroso il principio ripetibile di causa/effetto, è relativamente facile identificare i fenomeni iniziali e le relative tecnologie per il controllo (fiamma, fumo, temperatura, livello, corrente, ecc.).

A differenza di queste installazioni, gli eventi criminosi, quali i tentativi di intrusione e/o di rapina, sono invece manifestazioni dell’ingegno di persone intenzionate a compiere l’atto criminoso: è evidente che tale differenza sia estremamente rilevante e che il controllo richieda particolari attenzioni alle funzionalità per riconoscere le intrusioni ma anche gli attacchi all’integrità dei componenti e dell’intero impianto; il livello di Rischio è strettamente legato alla qualità della minaccia che si vuole contrastare che, in ultima analisi, dipende dalle conoscenze dei sistemi di allarme e dalla disponibilità di mezzi e strumenti che i malintenzionati investiranno per tentare di raggiungere i loro obbiettivi.

COME CAMBIA L’IMPOSTAZIONE DELLA NORMA

La nuova edizione della Norma CEI 79-3 è caratterizzata dall’inserimento di nuovi concetti e dallo sviluppo di nuovi metodi finalizzati a ridurre i dubbi di interpretazione e criticità di applicazione grazie a definizioni e prescrizioni di maggior dettaglio, e ad ottenere risultati oggettivi e ripetibili:

– Area e sotto-aree (sotto-impianti)

– Struttura e sotto-insiemi

– Metodo di Valutazione del Rischio

– Metodo Tabellare prescrittivo per la progettazione

– Indice Integrativo di Sicurezza.

Area e sotto-aree e sotto-impianti

Stabilita la definizione generica di “Area controllata” (all’interno del quale sono contenuti i beni) la Norma permette, qualora sia utile, di creare suddivisioni definite “Sotto-aree”.

Le Sotto-aree, che identificano ciascuna uno o più ambienti chiaramente definiti, possono differire tra loro per la consistenza dei beni contenuti, per le tipologie delle infrastrutture, per le diverse operatività, orari di inserimento, assegnazioni particolari ad uno o più utenti, ecc. e, per queste ragioni, richiedere prestazioni particolari.

Finora la Norma CEI 79-3, infatti, considerava un impianto di allarme intrusione e rapina come un unicum e non prendeva in considerazione la possibilità di suddividerlo in unità distinte a presidio di aree specifiche del contesto operativo generale cui l’impianto nel suo complesso di riferisce.

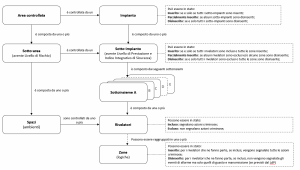

Per superare l’impostazione monolitica di un impianto unico è stato introdotto il concetto di sotto-impianto, insieme ad una serie di indicazioni per un consentire un approccio modulare e flessibile della progettazione (Figura 1).

Figura 1 – Schema logico della suddivisione di un impianto di allarme intrusione e rapina in sotto-impianti

Le sotto-aree possono differire anche per il Livello di Prestazione: questa impostazione è particolarmente utile poiché consente al progettista di “articolare” il progetto suddividendo l’intero “impianto” in uno o più “sotto-impianti” valutando per ciascuno il Livello di Prestazione corretto, sviluppando in questo modo un progetto su misura (“tailor-made”) in modo da ottimizzare i requisiti minimi, e anche i costi, secondo le esigenze.

Un impianto di allarme intrusione e rapina può quindi essere articolato in uno o più sotto -impianti specifici per le sotto-aree identificate. Questa possibilità consente una maggiore modularità nella rilevazione rispondendo allo stesso tempo ad esigenze operative specifiche dell’utente che, ad esempio, potrebbe voler attivare alcuni sotto-impianti lasciandone altri disattivati.

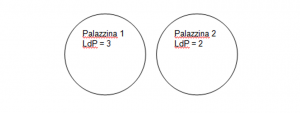

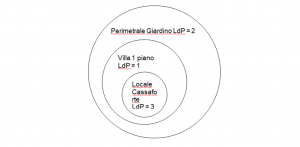

In generale i sotto-impianti possono essere funzionalmente e operativamente indipendenti (Figura 2), oppure funzionalmente e operativamente dipendenti tra loro, come nel caso in cui sono concentrici (Figura 3).

Figura 2 – Rappresentazione di due sotto-impianti indipendenti

Figura 3 – Rappresentazione di tre sotto-impianti concentrici e dipendenti

Struttura e sotto-insiemi

In precedenza i componenti del “sistema” sono stati raggruppati concettualmente in tre “sottoinsiemi” omogenei, rispettivamente definiti: “A” (Rivelatori), “B” (Apparati Essenziali) e “C”(Apparati di Notifica): per la nuova edizione le interconnessioni (cavi e collegamenti tra le apparecchiature, prima accorpati agli apparati essenziali) sono stati estrapolati e inseriti in un proprio e nuovo sotto-insieme “E” (interconnessioni); inoltre, e vedremo più avanti le ragioni, è stato aggiunto ora un nuovo sottoinsieme “D”(sistemi di deterrenza).

Il livello di prestazione complessivo dell’impianto è ancora definito come il minore fra i livelli di prestazione dei suoi sottoinsiemi A, B, C ed E. Rimane immutato il concetto che, se anche uno solo dei sottoinsiemi non è classificabile, l’intero impianto risulta non classificabile e non può essere dichiarato conforme alla Norma CEI 79-3; il livello minimo di prestazione che deve quindi raggiungere un impianto di allarme intrusione e rapina è il livello 1.

Questa nuova segmentazione, più dettagliata, è funzionale ad un approccio modulare del progetto, poiché ha permesso di definire in modo più dettagliato i requisiti minimi.

Metodo di Valutazione del Rischio (Analisi del rischio)

Come già sottolineato, anche la precedente edizione della Norma CEI 79-3 la progettazione di un impianto richiede la determinazione di uno specifico Livello di Prestazione, risultato di una valutazione del rischio applicata all’area (e/o a ciascuna sotto-area se sono state identificate suddivisioni).

Nella nuova edizione è stato definito un processo lineare e guidato: sono state rimosse le impostazioni delle tipologie impiantistiche[1] che in gran parte supplivano alla carenza di un metodo, essendo basate sul rigido presupposto che alla destinazione d’uso di un immobile fosse associabile un offset di rischio; è stata ricostruita la lista dei parametri che devono essere presi in considerazione (natura e valore degli asset custoditi, caratteristiche delle infrastrutture e dei luoghi che li contengono, elementi che soggettivamente sono rilevanti al punto di vista del committente) e trasformate in domande da sottoporre al committente con predisposizione, per ciascuna di queste, di una serie di risposte solo da selezionare (con pesi differenti). La scelta delle risposte è affidata e diventa ora responsabilità del committente, mentre il conteggio e la valutazione delle risposte è la parte di processo che viene svolta dal progettista.

La probabilità di accadimento del danno (in questo caso la possibilità che un tentativo di intrusione a scopo di furto o rapina vada a buon fine) viene valutata sulla base di tre fattori secondo le informazioni (e le risposte) fornite dal committente:

- vulnerabilità delle aree, considerando le contromisure esistenti

- appetibilità dei beni

- valutazioni soggettive, proprie del Committente (le cosiddette “criticità percepite”).

L’entità del danno è invece valutata considerando il valore economico, indicato dal committente, dei beni che si vogliono controllare e la stima degli eventuali danni e/o conseguenze causate dall’effrazione (danni strutturali, vandalici, fermo produttivo, ecc.). Il rischio è valutato applicando il metodo definito nella Norma in modo canonico, secondo la definizione di rischio data dalla Guida ISO/IEC 51, combinando la probabilità di accadimento di un danno e l’entità del danno stesso[2].

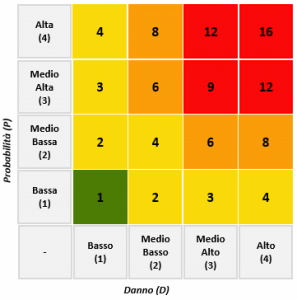

I due fattori (probabilità di accadimento dell’azione criminosa ed entità del danno) consentono la stima del livello di rischio sulla base di una matrice del rischio.

Figura 4 – Matrice di rischio definita dalla nuova edizione della Norma CEI 79 -3

In funzione del livello di rischio la Norma definisce il livello di prestazione minimo che un impianto di allarme intrusione e rapina dovrà garantire per minimizzare (convenzionalmente) il rischio di effrazione migliorando il livello di sicurezza. A questo proposito è bene sottolineare che un impianto di allarme intrusione e rapina non è in grado di impedire un attacco criminale ma la sua funzione è (solo) quella di generare un allarme quando rileva un’intrusione; in altri termini un impianto di allarme intrusione e rapina è (solo) una delle contromisure che, unitamente ad altre (sistemi e procedure di gestione dell’intervento) contribuisce a contrastare eventuali tentativi di attacco.

L’Analisi del Rischio si applica all’Area da controllare ma può e deve essere applicata, nel caso di suddivisioni, a ciascuna sotto-area identificata.

Su un piano non tecnico il Metodo di Analisi del Rischio indicato consente di ridimensionare la responsabilità del progettista, a cui è richiesto di applicare il metodo per processare le informazioni fornite dal committente, inoltre, a parità di informazioni fornite la definizione del Livello di Rischio è ripetibile, non essendo più dipendente da interpretazioni soggettive del progettista.

Metodo Tabellare prescrittivo per la progettazione

La dualità dei “metodi” di progettazione e verifica della precedente edizione è ora risolta grazie allo sviluppo di un Metodo Tabellare estremamente dettagliato che riprende le impostazioni del precedente ma ne supera i limiti (l’applicabilità ai soli piccoli impianti e ridotta flessibilità) permettendo di coprire le esigenze di controllo per tutti i Livelli di Prestazione, peculiarità del precedente metodo Matematico: il metodo tabellare era, sì, prescrittivo ma era anche estremamente sintetico (povero di dettagli) e non includeva in sé i requisiti per le interconnessioni, rimandando di fatto all’altro metodo. Il metodo matematico non era prescrittivo, ma consentiva di verificare il raggiungimento del livello di prestazione obiettivo solo a posteriori, dopo aver completamente impostato il progetto dell’impianto.

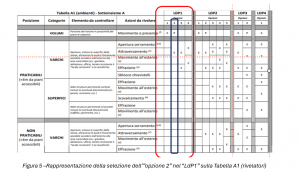

Figura 5 –Rappresentazione della selezione dell’”opzione 2” nel “LdP1” sulla Tabella A1 (rivelatori)

Le tabelle sono ora consultabili facilmente e costituiscono semplici guide per la progettazione offrendo, per ciascun Livello di Prestazione, una o più opzioni: differenti soluzioni di progetto equivalenti tra loro, che il progettista può scegliere. Nella Figura 5 sono messe in evidenza in rosso la macro-colonna del Livello di Prestazione 1 (LDP1) e in blu l’opzione 2.

Il nuovo (e unico) metodo tabellare è prescrittivo ed è stato dettagliato con l’obiettivo di coprire le esigenze di controllo delle azioni criminose sugli ambienti, guidando passo-passo il progettista nella definizione delle caratteristiche dell’impianto.

In particolare, l’approccio alla progettazione dell’insieme dei rivelatori è impostato nel metodo tabellare distinguendo per ciascun livello di prestazione, per quanto possibile, più opzioni progettuali equivalenti tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta ai vincoli di installazione. Gli ambienti che contengono i beni che devono essere controllati sono descritti attraverso gli elementi funzionali di base, semplici e intuitivi come “superfici” che delimitano il volume dell’ambiente, i “varchi” attraverso i quali è possibile accedere e i “volumi” interni. Il metodo tabellare non prescrive le tecnologie di rivelazione da utilizzare ma identifica, per ciascun elemento, quale azione criminosa debba essere rilevata.

Indice Integrativo di Sicurezza

La capacità di un impianto di assolvere al proprio compito e, nel contempo, di verificare la propria integrità è definita dal Livello di Prestazione: in pratica, è frequente l’esigenza di integrare ulteriormente la sicurezza offerta dall’impianto con l’affiancamento di altri “sistemi”; questo non modifica il Livello di Prestazione ed è quindi stato sviluppato un metodo ed un nuovo “indice”, non obbligatorio, che permette al progettista di valorizzare la propria offerta e al committente, di confrontare e comprendere la differenza tra offerte di pari LdP ma differenti integrazioni e costi. L’Indice Integrativo di Sicurezza (IIS) costituisce è la “misura” oggettiva e ripetibile di tale integrazione di sicurezza.

L’IIS permette quindi di valorizzare impianti (o sotto-impianti) che offrono differenti integrazioni alla sicurezza del bene controllato, per valorizzare l’IIS si sommano i valori (tabellati) di tre componenti:

(a) sotto-impianti concentrici

(b) integrazione di sistemi di deterrenza (Sistemi di Video-Sorveglianza, Nebbiogeni, ecc.)

(c) numero di rivelatori in aggiunta ai requisiti minimi.

La nuova Norma CEI 79-3 è disponibile su MYNORMA ed è corredata da un applicativo software di supporto alla valutazione del rischio e quindi alla definizione del livello di prestazione minimo di un impianto di allarme intrusione e rapina.

L’applicativo permette inoltre di redigere la “scheda di sintesi” che riassume caratteristiche e prestazioni dell’impianto.

[1] Le cinque tipologie impiantistiche, implicitamente, rappresentavano casi esemplari di contesti caratterizzati da un livello di rischio dato; di fatto la Norma CEI 79-3:2012, proponeva un metodo analogico di effettuazione dell’analisi del rischio; il livello di rischio delle aree e dei beni da controllare e quindi il livello (minimo) di prestazione dell’impianto veniva stabilito, sostanzialmente, riconducendo il contesto in esame ad una delle cinque fattispecie definite dalla norma.

[2] ISO/IEC Guide 51, art. 3.9.

SALVATORE LAMAESTRA

Salvatore Lamaestra è il coordinatore del Gruppo di lavoro del CT 79 CEI che ha elaborato la nuova edizione 2024 della Norma CEI 79-3. È tra più qualificati esperti italiani di “sistemi di allarme intrusione e rapina” e “sistemi di rivelazione di gas” ed è membro del CT 79 CEI fin dal 1989; a livello europeo partecipa a numerosi Working Group CEN/CENELEC dove ha coordinato la redazione delle attuali CEI EN 50131-3 e 50131-6; a livello internazionale nel TC 79 IEC partecipa all’Ad Hoc Group 14 Interoperability. È inoltre membro del Gruppo Security di ANIE Sicurezza.

Ha frequentato il biennio del corso di Ingegneria Elettronica del Politecnico di Torino, poi interrotto a favore dell’ingresso nel mondo lavoro già dal 1975, diventando Direttore Tecnico nel 1979 e proseguendo la sua carriera professionale come dirigente in diverse società di progettazione, produzione, distribuzione e installazione di sistemi di sicurezza fino al 2019. Svolge tutt’ora attività di consulenza ed è docente del corso di formazione CEI 79 “Impianti di allarme”.

Archivio Numeri

Archivio Numeri